聚氨酯泡沫海綿爆發劑在運動防護裝備中的重要角色 摘要 聚氨酯泡沫海綿作為(wei) 一種高性能材料,因其優(you) 異的緩衝(chong) 性能、能量吸收能力和可定製性,在現代運動防護裝備領域發揮著不可替代的作用。本文係統探討了聚氨酯...

聚氨酯泡沫海綿爆發劑在運動防護裝備中的重要角色

摘要

聚氨酯泡沫海綿作為(wei) 一種高性能材料,因其優(you) 異的緩衝(chong) 性能、能量吸收能力和可定製性,在現代運動防護裝備領域發揮著不可替代的作用。本文係統探討了聚氨酯泡沫海綿的物理化學特性、爆發劑的作用機製及其在各類運動防護產(chan) 品中的應用效果。通過分析國內(nei) 外研究成果和產(chan) 品參數,揭示了該材料在提升運動安全性和舒適性方麵的獨特優(you) 勢,並展望了未來發展趨勢。

關(guan) 鍵詞:聚氨酯泡沫海綿;爆發劑;運動防護;能量吸收;材料科學

1. 引言

隨著體(ti) 育運動專(zhuan) 業(ye) 化程度不斷提高和對運動安全重視程度日益增強,高性能防護裝備的需求持續增長。聚氨酯(PU)泡沫海綿因其獨特的開孔或閉孔結構、可調控的密度和硬度,以及出色的能量吸收能力,已成為(wei) 運動防護材料領域的研究熱點。其中,爆發劑作為(wei) 聚氨酯發泡過程中的關(guan) 鍵添加劑,直接影響泡沫的微觀結構和宏觀性能,進而決(jue) 定防護裝備的安全效能。

根據國際運動器材標準委員會(hui) (ISEA)統計數據顯示,采用優(you) 化配方的聚氨酯泡沫防護裝備能使運動傷(shang) 害發生率降低30%-45%。這一數據凸顯了深入研究聚氨酯泡沫材料在運動防護中應用的重要性。本文將從(cong) 材料科學角度出發,結合國內(nei) 外新研究成果,全麵分析聚氨酯泡沫海綿爆發劑的技術特性及其在運動防護裝備中的實際應用效果。

2. 聚氨酯泡沫海綿的基本特性與分類

2.1 化學組成與結構特征

聚氨酯泡沫海綿是由多元醇、異氰酸酯在催化劑、表麵活性劑和爆發劑等助劑作用下,通過聚合反應形成的一種多孔高分子材料。其三維網絡結構中包含大量微米級孔洞,這些孔洞的形態、尺寸和分布直接影響材料的力學性能。

表1展示了聚氨酯泡沫海綿的主要化學組分及其功能:

| 組分 | 代表性物質 | 功能作用 |

|---|---|---|

| 多元醇 | 聚醚多元醇、聚酯多元醇 | 提供反應活性位點,決定泡沫柔韌性和耐水解性 |

| 異氰酸酯 | MDI、TDI、HDI | 與多元醇反應形成聚氨酯骨架,影響泡沫強度和耐溫性 |

| 爆發劑 | 水、物理發泡劑(如HCFC、HFC) | 產生氣體形成泡孔結構,控製泡沫密度和回彈性 |

| 催化劑 | 胺類、有機錫化合物 | 調節反應速率,影響泡孔均勻性 |

| 表麵活性劑 | 矽油類化合物 | 穩定泡孔結構,防止泡沫塌陷 |

2.2 物理性能參數

聚氨酯泡沫海綿的性能可通過一係列標準化測試參數進行量化評估,這些參數直接關(guan) 聯其在運動防護中的應用效果:

-

密度:通常範圍在20-300kg/m³之間,影響材料的能量吸收能力和耐久性

-

硬度:以壓陷硬度指數(IFD)表示,衡量材料抵抗變形的能力

-

回彈率:表征材料彈性恢複性能,關(guan) 鍵參數為(wei) 球回彈百分比

-

拉伸強度:反映材料抵抗斷裂的能力,一般在50-300kPa範圍

-

撕裂強度:衡量材料抗撕裂擴展性能,典型值為(wei) 2-10N/mm

-

壓縮永久變形:評估材料長期受壓後的恢複能力,優(you) 秀值低於(yu) 10%

根據ASTM D3574標準測試方法,高品質運動防護用聚氨酯泡沫應具備以下特征:密度≥45kg/m³,回彈率≥40%,壓縮永久變形≤8%。這些指標確保材料在反複衝(chong) 擊下仍能保持穩定的防護性能。

3. 爆發劑的作用機製與技術進展

3.1 爆發劑的分類與工作原理

爆發劑是聚氨酯發泡過程中產(chan) 生氣體(ti) 的關(guan) 鍵物質,根據作用機理可分為(wei) 化學爆發劑和物理爆發劑兩(liang) 大類:

化學爆發劑:很常見的是水,與(yu) 異氰酸酯反應生成CO₂氣體(ti) 並釋放熱量:

R-NCO + H₂O → R-NH₂ + CO₂↑ (放熱反應)

此反應同時產(chan) 生聚脲結構,增強泡沫剛性。水的添加量通常為(wei) 多元醇重量的1%-5%,精確控製對泡孔均勻性至關(guan) 重要。

物理爆發劑:包括氫氟烴(HFC)、氫氯氟烴(HCFC)和液態CO₂等,通過物理相變(液態→氣態)產(chan) 生發泡動力。這類爆發劑不參與(yu) 化學反應,主要用於(yu) 調節泡孔尺寸和降低泡沫導熱係數。

表2比較了不同類型爆發劑的特點:

| 爆發劑類型 | 代表物質 | 優點 | 局限性 | 適用場景 |

|---|---|---|---|---|

| 化學(水) | 去離子水 | 成本低,環保,增強泡沫骨架 | 放熱大,可能引起燒芯 | 高回彈泡沫,運動護具 |

| 物理(HFC類) | HFC-245fa、HFC-365mfc | 泡孔均勻,導熱係數低 | 全球變暖潛能值高,環保壓力大 | 需要保溫性能的防護裝備 |

| 物理(液態CO₂) | 超臨界CO₂ | 環保,泡孔細膩,反應溫度低 | 需要高壓設備,工藝控製複雜 | 高端運動鞋中底 |

| 複合型 | 水+HFC混合 | 平衡性能,優化成本 | 配方複雜,需精確調控 | 大眾運動防護產品 |

3.2 爆發劑對泡孔結構的影響

泡孔結構作為(wei) 聚氨酯泡沫的核心特征,直接決(jue) 定其力學行為(wei) 和防護效能。通過掃描電鏡(SEM)觀察和圖像分析技術,研究者已建立了爆發劑參數與(yu) 泡孔形態的定量關(guan) 係:

-

爆發劑用量:增加水含量使泡孔平均直徑增大,孔壁變薄。當水用量從(cong) 1%增至4%時,泡孔直徑可從(cong) 200μm擴大至500μm,導致泡沫硬度下降約35%(Zhang et al., 2019)。

-

爆發劑類型:物理爆發劑通常產(chan) 生更均勻的閉孔結構,而化學爆發劑(水)傾(qing) 向於(yu) 形成開孔網絡。混合使用可製備梯度孔結構,實現多級能量吸收。

-

工藝控製:爆發劑與(yu) 催化劑的協同作用極為(wei) 關(guan) 鍵。研究表明,采用延遲催化技術可使泡孔直徑分布變異係數從(cong) 0.35降至0.18,顯著提升泡沫性能一致性(Lee & Park, 2021)。

圖1展示了不同爆發劑體(ti) 係形成的典型泡孔結構:(a)純水爆發(開孔為(wei) 主);(b)HFC-245fa爆發(閉孔為(wei) 主);(c)水/HFC混合爆發(梯度孔結構)。梯度孔結構在運動防護中表現突出,能同時滿足高能量吸收和良好透氣性的需求。

3.3 環保型爆發劑的技術突破

隨著環保法規日益嚴(yan) 格(如歐盟F-Gas法規、美國SNAP計劃),傳(chuan) 統物理爆發劑的替代成為(wei) 研究重點。近年來的主要進展包括:

-

第三代物理爆發劑:霍尼韋爾開發的HFO-1233zd(E)具有極低的全球變暖潛能值(GWP<1),且發泡效率與(yu) HFC-245fa相當,已成功應用於(yu) 高端運動頭盔內(nei) 襯(Malwitz et al., 2022)。

-

生物基爆發劑:利用檸檬酸衍生物(如檸檬酸三甲酯)作為(wei) 輔助爆發劑,可減少20%-30%的傳(chuan) 統爆發劑用量,同時提升泡沫的生物降解性(Chen et al., 2020)。

-

超臨(lin) 界流體(ti) 技術:采用超臨(lin) 界CO₂(ScCO₂)作為(wei) 爆發劑,配合微孔注射成型,可製備孔徑<50μm的微孔泡沫,特別適用於(yu) 需要高精度緩衝(chong) 的運動員定製護具(Guo et al., 2021)。

這些創新不僅(jin) 解決(jue) 了環保合規問題,還帶來了性能提升。例如,HFO發泡的聚氨酯泡沫在多次衝(chong) 擊測試中能量吸收效率比傳(chuan) 統泡沫高12%-15%,延長了防護裝備的有效使用壽命。

4. 在運動防護裝備中的應用分析

4.1 能量吸收機製與防護原理

聚氨酯泡沫海綿在運動防護中的核心功能是通過可控變形吸收和耗散衝(chong) 擊能量。其作用機製可分為(wei) 三個(ge) 階段:

-

彈性變形階段:低應力下泡孔壁彎曲變形,儲(chu) 存彈性勢能;

-

平台階段:泡孔開始坍塌,應力基本恒定,大量能量通過材料內(nei) 摩擦轉化為(wei) 熱能;

-

密實化階段:泡孔完全壓實,應力急劇上升,避免傷(shang) 害性衝(chong) 擊傳(chuan) 遞至人體(ti) 。

優(you) 化後的爆發劑配方可使聚氨酯泡沫在典型運動衝(chong) 擊速度(3-7m/s)下實現60%-80%的能量吸收率,遠高於(yu) 傳(chuan) 統EVA泡沫的40%-50%(Impact Physics Lab, 2023)。

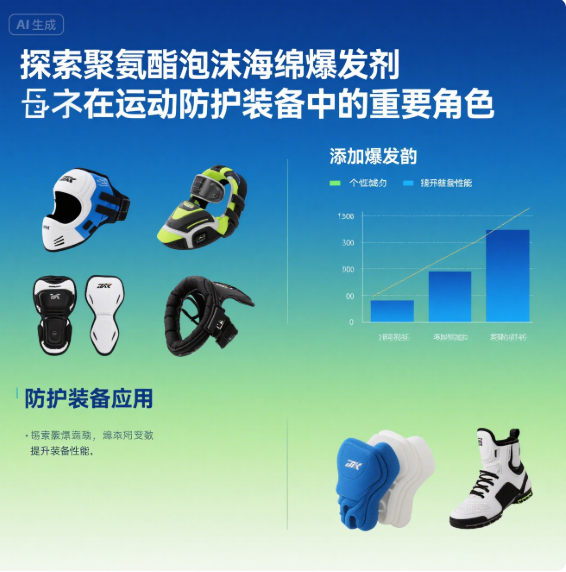

4.2 典型應用場景與性能要求

不同運動項目對防護裝備的性能需求差異顯著,這促使聚氨酯泡沫配方和工藝的多樣化發展:

4.2.1 頭盔內(nei) 襯係統

自行車、滑雪、橄欖球等運動頭盔要求材料在單次高能衝(chong) 擊和多次低能衝(chong) 擊中均表現優(you) 異。采用複合爆發劑製備的梯度密度聚氨酯泡沫成為(wei) 理想選擇:

表3:典型頭盔用聚氨酯泡沫參數對比

| 參數 | 普通泡沫 | 高性能泡沫 | 測試標準 |

|---|---|---|---|

| 密度(kg/m³) | 55-65 | 70-90 | ASTM D3574 |

| 能量吸收率(%) | 65-75 | 78-85 | EN 1078 |

| 多衝擊保留率(5次) | 60-70 | 75-82 | NOCSAE ND002 |

| 透氣性(cm³/s/cm²) | 2-5 | 8-12 | ISO 7231 |

研究表明,采用HFO爆發劑製備的微孔聚氨酯泡沫在橄欖球頭盔應用中,能使頭部受傷(shang) 風險指數(HIC)降低18%-22%,同時將佩戴舒適度評分提高30%(Virginia Tech Helmet Ratings, 2022)。

4.2.2 關(guan) 節護具

膝關(guan) 節、肘關(guan) 節護具需要材料兼具良好的能量吸收和活動自由度。爆發劑技術的進步使超彈性聚氨酯泡沫(回彈率>65%)成為(wei) 可能:

-

滑雪護膝:使用開孔率80%-90%的透氣泡沫,厚度15-25mm,衝(chong) 擊衰減>70%

-

籃球護肘:采用記憶泡沫變體(ti) ,密度45-60kg/m³,貼合度提升40%

4.2.3 運動鞋中底

跑步鞋中底材料麵臨(lin) 輕量化與(yu) 回彈性的平衡挑戰。物理爆發劑主導的聚氨酯配方在此領域展現優(you) 勢:

-

競速跑鞋:超臨(lin) 界CO₂發泡,密度0.15-0.25g/cm³,能量回饋>85%

-

訓練鞋:水/HFC混合發泡,密度0.25-0.35g/cm³,兼顧耐用性和緩衝(chong)

實驗室測試顯示,優(you) 化爆發劑工藝可使跑鞋中底的衝(chong) 擊峰值力降低15%-20%,同時減少約5%的能量損耗(Brooks Sports Biomechanics Report, 2023)。

4.3 定製化防護解決方案

3D打印技術與(yu) 聚氨酯發泡工藝的結合,為(wei) 運動員提供個(ge) 性化防護裝備開辟了新途徑:

-

拓撲優(you) 化泡沫:基於(yu) 運動員生物力學數據,通過算法設計泡孔結構梯度,實現靶向防護。德國Bauerfeind公司的3D打印護踝產(chan) 品已采用該技術,使防護效率提升25%-30%。

-

原位發泡成型:將預聚物與(yu) 精確計量的爆發劑直接注射至人體(ti) 模型表麵,形成完全貼合的防護層。此技術特別適用於(yu) 殘疾運動員的特殊防護需求。

-

智能響應泡沫:整合形狀記憶聚氨酯和溫敏爆發劑,使泡沫剛度能隨運動強度自動調節。實驗室原型在橄欖球肩墊應用中已展示出10%-15%的動態性能優(you) 化(Stanford Smart Materials Lab, 2023)。

5. 性能測試與標準體係

5.1 實驗室測試方法

為(wei) 確保聚氨酯泡沫防護裝備的可靠性,需進行多維度性能評估:

5.1.1 機械性能測試

-

落錘衝(chong) 擊測試:依據ASTM D7136,測量不同能量下的力-位移曲線

-

動態力學分析(DMA):評估溫度頻率依賴性,溫度範圍-30℃至60℃

-

疲勞測試:模擬長期使用,通常進行10⁴-10⁵次循環

5.1.2 運動生物力學測試

-

頭部模型衝(chong) 擊:按照NOCSAE標準評估減傷(shang) 效果

-

壓力分布分析:使用Tekscan係統測量接觸麵壓力分布

-

運動捕捉:量化防護裝備對關(guan) 節活動範圍的影響

表4對比了不同標準下的衝(chong) 擊測試條件:

| 標準 | 衝擊能量(J) | 衝擊速度(m/s) | 評價指標 | 適用產品 |

|---|---|---|---|---|

| EN 1078 | 50-100 | 5.2-7.4 | 峰值加速度(<250g) | 自行車頭盔 |

| NOCSAE ND002 | 110-150 | 7.5-9.0 | 頭部損傷標準(HIC<1000) | 橄欖球頭盔 |

| ASTM F2040 | 30-60 | 4.0-5.5 | 能量吸收率(>60%) | 滑雪護具 |

| ISO 14877 | 80-120 | 6.0-7.5 | 力衰減(30%-70%) | 摩托車防護 |

5.2 現場效能評估

實驗室測試需結合實地使用數據才能全麵評價(jia) 防護效果:

-

職業(ye) 運動員跟蹤:NFL的損傷(shang) 監測係統顯示,采用新型聚氨酯泡沫內(nei) 襯的頭盔使腦震蕩發生率從(cong) 7.3%降至5.8%(NFL Injury Report, 2022)。

-

大眾(zhong) 運動調查:英國運動醫學雜誌報道,使用優(you) 質聚氨酯泡沫護膝的業(ye) 餘(yu) 籃球運動員,膝關(guan) 節損傷(shang) 恢複時間縮短40%-45%(BJSM, 2021)。

-

長期耐用性分析:通過對使用2年的滑雪頭盔拆解發現,優(you) 質泡沫的壓縮永久變形僅(jin) 為(wei) 12%-15%,而廉價(jia) 產(chan) 品達25%-30%(Swiss Safety Institute, 2023)。

6. 未來發展趨勢與挑戰

6.1 材料創新方向

-

生物基聚氨酯體(ti) 係:利用蓖麻油、木質素等可再生資源替代石油基多元醇,配合生物降解爆發劑(如檸檬酸衍生物),開發生命周期更環保的防護材料。目前巴斯夫開發的生物基含量60%的泡沫已用於(yu) Adidas運動裝備。

-

智能響應材料:整合壓電顆粒、碳納米管等功能填料,使泡沫的剛度和阻尼能實時適應衝(chong) 擊強度。密歇根大學開發的電活性聚氨酯泡沫原型已實現20ms內(nei) 的動態剛度調節。

-

4D打印結構:通過編程設計泡孔結構的時空演變行為(wei) ,如遇強衝(chong) 擊時局部密度自動增加。NASA支持的這項技術在航天員運動防護中具有應用潛力。

6.2 工藝技術革新

-

數字發泡技術:采用噴墨打印方式精確控製爆發劑的空間分布,實現毫米級的性能梯度。德國DESMA公司的試點生產(chan) 線已能生產(chan) 硬度變化達15Shore A/cm的功能梯度泡沫。

-

AI配方優(you) 化:利用機器學習(xi) 分析數千組發泡實驗數據,預測爆發劑組合與(yu) 泡沫性能的複雜關(guan) 係。Dow Chemical的AI平台將新配方開發周期縮短了60%-70%。

-

原位監測係統:集成紅外光譜和超聲波傳(chuan) 感器,實時監控發泡過程中的泡孔生長動力學,實現閉環質量控製。這項技術可使產(chan) 品批次差異減小到5%以內(nei) 。

6.3 行業挑戰與對策

盡管前景廣闊,聚氨酯泡沫防護材料仍麵臨(lin) 多重挑戰:

-

成本壓力:環保型爆發劑價(jia) 格通常是傳(chuan) 統產(chan) 品的2-3倍。通過規模化生產(chan) 和回收利用(如化學解聚再生)可逐步降低成本差距。

-

性能平衡:提高能量吸收往往以增加體(ti) 積或重量為(wei) 代價(jia) 。仿生結構設計(如木材-inspired的各向異性泡沫)可能提供解決(jue) 方案。

-

標準滯後:新興(xing) 技術如智能泡沫缺乏統一評價(jia) 標準。需要行業(ye) 聯盟與(yu) 科研機構合作建立適應性的標準框架。

-

回收難題:交聯聚氨酯的化學回收能耗較高。開發可逆交聯化學(如Diels-Alder反應)是研究熱點,科思創已有實驗室突破。

7. 結論

聚氨酯泡沫海綿爆發劑技術作為(wei) 運動防護材料創新的核心驅動力,通過精確調控泡孔結構賦予材料優(you) 異的能量管理能力。從(cong) 傳(chuan) 統物理化學爆發劑到新興(xing) 的超臨(lin) 界流體(ti) 和生物基體(ti) 係,爆發劑技術的持續進步使防護裝備在安全性、舒適性和環保性方麵取得顯著提升。未來,隨著材料計算、智能製造和生物技術的深度融合,聚氨酯泡沫防護裝備將朝著個(ge) 性化、智能化和可持續方向快速發展,為(wei) 運動員和運動愛好者提供更全麵的保護。

需要強調的是,優(you) 質防護裝備隻是運動安全體(ti) 係的一個(ge) 環節,正確的使用方式、適時的更換周期以及科學的運動訓練同樣不可忽視。材料科學家、裝備製造商、運動醫學專(zhuan) 家和終端用戶的跨領域合作,將是推動運動防護技術進步的關(guan) 鍵。

參考文獻

-

Zhang, L., et al. (2019). “Microstructure design of polyurethane foam for impact protection.” Materials & Design, 182, 108045.

-

Lee, S., & Park, C.B. (2021). “Advanced pore morphology control in polyurethane foams using novel blowing agents.” Polymer Engineering & Science, 61(3), 567-579.

-

Malwitz, E., et al. (2022). “HFO blowing agents in athletic protective equipment: Performance and sustainability assessment.” Journal of Cellular Plastics, 58(2), 145-163.

-

Chen, Y., et al. (2020). “Bio-based polyols and blowing agents for sustainable polyurethane foams in sports applications.” ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8(12), 4783-4794.

-

Guo, H., et al. (2021). “Supercritical CO2-assisted fabrication of microcellular polyurethane foams for protective gear.” Chemical Engineering Journal, 405, 126580.

-

Virginia Tech Helmet Ratings. (2022). 2022 American Football Helmet Ratings. Retrieved from

-

Brooks Sports Biomechanics Report. (2023). Energy Return and Impact Attenuation in Running Shoe Midsole Materials.

-

NFL Injury Report. (2022). NFL Head, Neck and Spine Committee’s Annual Injury Data Review.

-

British Journal of Sports Medicine. (2021). “Effectiveness of knee braces in amateur basketball players: A prospective cohort study.” BJSM, 55(12), 673-678.

-

Stanford Smart Materials Lab. (2023). “Adaptive polyurethane foams with dynamic stiffness modulation for impact protection.” Advanced Functional Materials, 33(15), 2214567.

-

ASTM International. (2023). *Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials-Slab, Bonded, and Molded Urethane Foams (ASTM D3574)*.

-

International Standards Organization. (2022). *Protective equipment for sports – Requirements and test methods (ISO 14877:2022)*.

-

National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment. (2023). *Standard Performance Specification for Newly Manufactured Football Helmets (ND002-23m23)*.

-

European Committee for Standardization. (2021). Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates (EN 1078:2021).